HECTOR BERLIOZ (1803-1869) • L'INAUGURATION DE LA LIGNE PARIS - LILLE - BRUXELLES

L'ILLUSTRATION JOURNAL UNIVERSEL DU SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1845

|

« Chant des chemins de fer » Orchestre National du Capitole de Toulouse |

CHANT DES CHEMINS DE FER

—

Paroles de JULES JANIN

—

C’est le grand jour, le jour de fête,

Jour du triomphe et des lauriers.

Pour vous, ouvriers,

La couronne est prête.

Soldats de la paix,

C’est votre victoire ;

C’est à vous la gloire

De tant de bienfaits.

Les cloches sonnent dès l’aurore,

Et le canon répond sur les remparts.

Sous l’oriflamme tricolore

Le peuple accourt de toutes parts.

Que de montagnes effacées !

Que de rivières traversées !

Travail humain, fécondante sueur !

Quels prodiges et quel labeur !

Les vieillards, devant ce spectacle,

En souriant descendront au tombeau,

Car à leurs enfants ce miracle

Fait l’avenir plus grand, plus beau.

Des merveilles de l’industrie

Nous, les témoins, il faut chanter

La paix ! Le Roi ! L’ouvrier ! La patrie !

Et le commerce et ses bienfaits !

Que dans les campagnes si belles

Par l’amitié les peuples plus heureux

Élèvent leurs voix solennelles

Jusqu’à Dieu caché dans les cieux !

|

| TOMBEAU D' 'HECTOR BERLIOZ, D'HARRIET SMITHSON (1800-1854) ET DE MARIE RECIO (1814-1862) |

du dimanche 21 juin 1846

—

FEUILLETON DU SIÈCLE

REVUE DE PARIS.

—

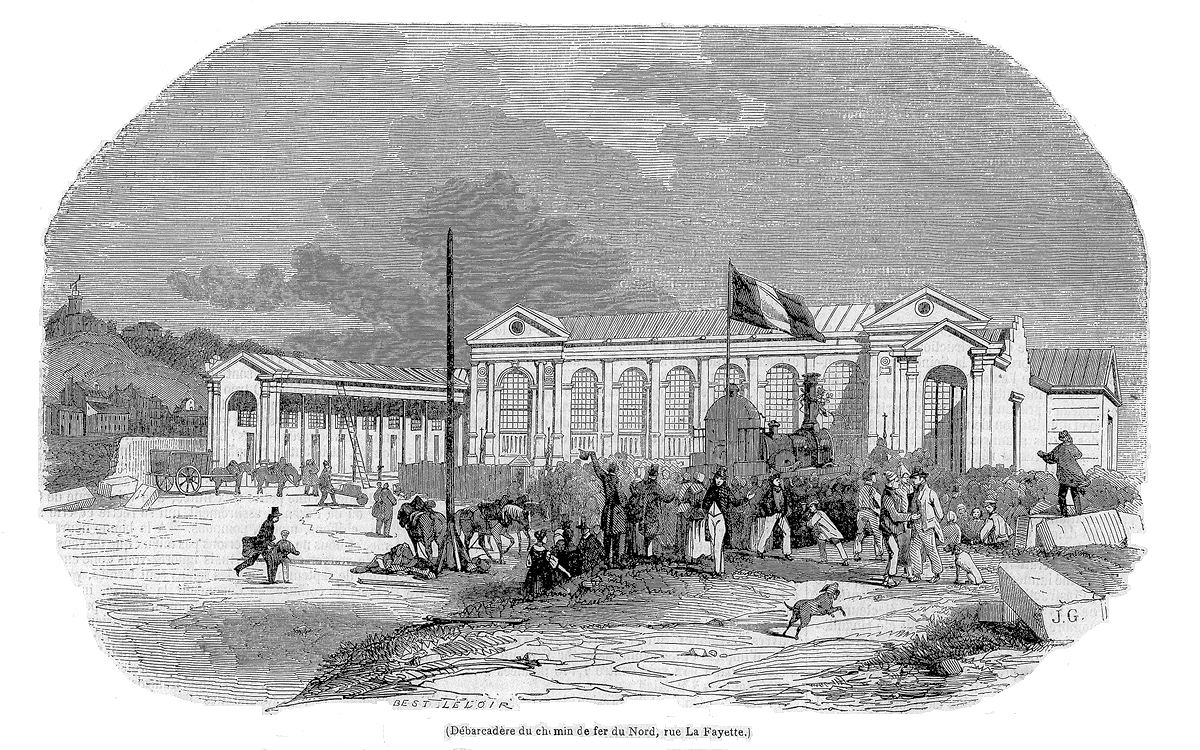

« Ce sera très certainement un belle fête, dont on vous fera de bien beaux récits la semaine prochaine », — disions-nous dimanche passé en annonçant dans les dernières lignes de la Revue de Paris l’inauguration du chemin de fer du Nord.

Il est des prophéties sur des pronostics certains, qu’on peut émettre en toute sécurité, avec la certitude qu’elles se réaliseront, sinon complètement, du moins en partie. C’est ce qui devait arriver pour la cérémonie de dimanche dernier : — on en fait de nombreux et superbes récits, et cela était d’autant plus facile à prédire que quelques-unes de ces narrations étaient faites à l’avance.

Les uns, — et ceux-là étaient sans contredit les meilleurs et les mieux avisés, — se sont montrès sobres de phrases creuses et de mots sonores : ils se sont contentés d’un compte rendu succinct et concis, en traitant la question chemins de fer au point de vue de l’industrie et de la politique, ainsi qu’il convient à des esprits sérieux et à de hautes intelligences. — D’autres, plus superficiels, n’ont envisagé l’événement que dans ses aperçus pittoresques. L’histoire a fourni une multitude de documents à ceux qui ont eu la fantaisie de ressusciter les anciennes chroniques de chaque station. Ne faut-il pas satisfaire tous les goûts ? La plupart des voyageurs aiment à s’instruire, chemin faisant, et à savoir ce qui s’est passé jadis dans les localités qu’ils traversent. Le chemin de fer aura cela de bon, qu’en multipliant les voyageurs, il multiplie les savants.

Ce voyage d’inauguration a réuni et transporté à Bruxelles une notable portion masculine de ce qu’on est convenu d’appeler tout Paris ; de plus, la cérémonie a été sans contredit le fait le plus intéressant de la semaine : — à ce double titre, notre Revue ne peut guère se dispenser d’en parler, malgré l’abondance des récits déjà publiés. Mais, qu’importe ! le voyage est un sujet inépuisable qui se prête merveilleusement à la variété des descriptions et à la diversité des remarques. Les mêmes objets peuvent se présenter sous une infinité d’aspects ; les mêmes tableaux, les mêmes incidents sont appréciés de mille façons différentes, selon la disposition d’esprit, le caractère, le goût et les préjugés des voyageurs ; de sorte que si chacun décrit le voyage d’après ses impressions, il est probable que les récits ne se ressembleront pas.

Cependant, il faut le dire, les récits qu’on a faits jusqu’ici de l’inauguration du nouveau chemin de fer n’ont pas brillé par la variété. Presque toutes ces descriptions étaient empreintes d’une vive couleur d’enthousiasme. Assurément l’enthousiasme est un beau sentiment, lorsqu’il n’a rien d’apprêté, rien d’officiel ni d’officieux. Mais si, par heureux hasard, les narrateurs se sont rencontrés dans un commun élan de satisfaction admirative, il n’en a pas été de même dans la foule des élus qui ont pris part au voyage. Les plus belles choses ont toujours quelques légères défectuosités, et la critique est d’autant plus à l’aise en les signalant, que ces imperfections de détail, faciles à réparer, ne font aucun tort au mérite et au succès de l’ensemble.

Certes, nul ne contestera que le chemin de fer du Nord ne soit une grande et belle entreprise, réalisée avec une admirable promptitude, accomplie dans les meilleures conditions de l’art, réunissant les plus solides et les plus larges éléments de succès, et dont la fortune triomphera de toutes les sourdes manœuvres des agioteurs qui s’épuisent en ténébreux efforts pour fausser la valeur réelle des actions, afin d’escamoter un riche bénéfice en profitant de la timidité des dupes qui de laissent effrayer par une baisse fictive. Le chemin de fer du Nord va droit et court à une frontière où règnent au plus haut degré le mouvement industriel et l’activité commerciale ; il s’embranche sur les issues les plus importantes de l’Allemagne, et ses produits ne peuvent manquer d’être proportionnés à sa féconde utilité. — Mais, tout en rendant juste hommage au mérite de l’oeuvre et à son infaillible avenir, les panégyristes auraient bien pu, sans se montrer malveillans, relever les légères peccadilles et les erreurs de l’inauguration.

D’abord, l’ordre le plus parfait n’a pas régné au départ ; il y a eu confusion, cohue, pêle-mêle à l’embarcadère. Dès que les portes se sont ouvertes, la foule s’est précipitée sur le convoi ; chacun voulait avoir place dans les compartiments de première classe, de même qu’aux loteries de bienfaisance chacun veut gagner un des gros lots. C’était là une prétention injuste et impossible à satisfaire, qui jetait dans un grand embarras les commissaires chargés de placer le monde. Ces pauvres placeurs ne savaient comment arrêter le torrent et répondre aux réclamations qui de toutes part éclataient sur leur tête. N’aurait-on pas pu éviter cet embarras en distribuant aux voyageurs des billets qui auraient assigné sa place à chacun ? La préférence pour les voitures de première classe était justifiée par l’incommodité des wagons de second ordre, où l’on était mal assis, sans espace pour étendre les jambes, sans rideaux pour garantir du soleil. — Mais rassurez-vous, ces voitures seront probablement restaurées ; l’administration, qui est pleine de bonne volonté, les a déjà mise sans doute entre les mains des ouvriers.

Le tumulte s’étant apaisé, le convoi s’est mis en marche. On a trouvé qu’il allait un peu trop lentement ; — mais il faut faire la part de la timidité inséparable d’un début. — Et la preuve, c’est qu’au retour, les conducteurs, ayant la main plus sûre et le coup d’œil plus aguerri, ont mené le train avec toute la célérité désirable.

Cette première partie du voyage était à peine entamée, que la plupart des voyageurs ont songé qu’ils n’avaient pas déjeuné, tant ils craignaient de manquer l’heure du départ. La lenteur de la marche en a paru d’autant plus pénible. — Cependant au bout de cinq heures de voyage nous arrivons à Amiens avec un appétit féroce. Le programme annonçait qu’on déjeunerait à Amiens. Jamais les remparts d’une ville, aperçus de loin par des voyageurs, n’ont été salués d’acclamations plus vives.

La table était mise sous les voûtes du débarcadère. Mais hélas ! quel désappointement ! Ce repas si impatiemment souhaité, si longuement attendu par six cents voyageurs affamés, se composait d’une trentaine d’assiettes garnies de sandwiches, d’une quarantaine de brioches découpées en petits morceaux, et d’une cinquantaine de bouteilles remplies les unes de vin, les autres de sirop de groseille. — Tel était le festin, et pas moyen de se procurer autre chose. L’accès du temple était interdit aux marchands de comestibles. On avait voulu que tout fût gratuit dans cette fête ; attention délicate qui condamnait les infortunés voyageurs à mourir de faim gratuitement !

Il est juste d’ajouter que l’administration du chemin de fer n’était pour rien dans cette famine.

La ville d’Amiens avait réclamé l’honneur de se charger des frais du déjeuner ; les directeurs du chemin de fer ne pouvaient refuser d’accueillir cet acte de générosité, qui devait coûter si peu à la cité picarde.

Des sandwiches et de la brioche ! voilà tout ce qu’Amiens avait à nous offrir ! — Voyez pourtant comme on s’instruit en voyageant : jusqu’ici on s’était imaginé que la ville d’Amiens fabriquait des pâtés de canards.

Les géographes et les statisticiens avaient propagés cette opinion accréditée par les marchands de comestibles.

De sorte qu’on ne parlait guère d’Amiens, sans ajouter : — Célèbre pour ses pâtés de canards.

C’était une erreur : Amiens ne produit pas de pâtés ; Amiens ne produit que des suisses, ainsi que l’a dit Racine dans les Plaideurs.

Si la ville d’Amiens produisait des pâtés, elle se serait empressée d’en servir au déjeuner du chemin de fer ; et si ce n’avait pas été par générosité, c’eût été du moins par spéculation. L’occasion était excellente d’obtenir de fructueuses réclames en déposant quelques exemplaire de ces pâtés sur la table autour de laquelle devaient se ranger tant de journalistes parisiens.

L’absence de ce produit local prouve suffisamment que son existence était fabuleuse et chimérique.

Ainsi donc, désormais, on niera les pâtés d’Amiens. — Ce sera le châtiment de cette ville inhospitalière.

Les voyageurs, qui avaient salué le chef-lieu du département de la Somme avec tant de joie et d’espérance, remontèrent dans le convoi la tête basse, l’œil triste et l’estomac creux. Ces fâcheuses dispositions n’étaient pas faites pour prêter à la route les charmes qui lui manquaient. D’Amiens à Lille, on traverse un pays de l’aspect le plus monotone, et les conditions nécessaires du chemin de fer viennent encore ajouter à ce désagrément. Le chemin de fer, en effet, ne se développe en pleine campagne que quand le pays est plat. Dès qu’un mouvement de terrain vient animer le paysage, le chemin de fer, qui doit toujours aller sur une surface plane, s’encaisse entre deux talus ; ou bien encore, si les accidents du terrain s’élèvent aux proportions d’une colline, on vous enferme sous la sombre voûte d’un tunnel, et vous voyagez dans la cave.

Ajoutez à ces inconvénients obligés que le chemin de fer ne parcourt que des lieux déserts. Avec les voitures à chevaux, on traversait les villes et les villages, on voyageait ; le chemin de fer évite soigneusement les lieux habités ; il ne laisse apercevoir que la pointe des clochers ; on passe à côté des villes ; en fait de monuments, on ne voit que les débarcadères des stations situées extra muros ; cela ôte au voyage un de ses plus grands charmes. On arrive plus vite au but, mais les agréments intermédiaires, les détails de la route, sont supprimés. Entre Amiens et Lille, le chemin est presque constamment resserré entre deux énormes talus d’un terrain crayeux qui réverbère chaudement les rayons du soleil. — Mais pourquoi se plaindre ? On ne saurait avoir tout à la fois, et il faut payer l’avantage d’aller grand train.

Il est à remarquer que tous les progrès de l’esprit humain, toutes les découvertes de la science mises en œuvre par l’industrie, tendent à niveler les conditions sociales et à détruire les avantages que possédaient les hautes classes, l’aristocratie du rang et de la fortune.

Ainsi, le chemin de fer détruit un privilège des gens riches : le privilège qu’ils avaient d’aller plus vite que les autres. Jusqu’à présent la rapidité du voyage était une raison du prix qu’on y mettait. L’homme riche qui avait les moyens de voyager dans sa voiture avec de bons chevaux de poste allait plus rapidement que le voyageur médiocre obligé de prendre la diligence. La poste avait aussi ses degrés et menait les gens selon la dépense qu’ils faisaient ; en payant double, on gagnait du terrain sur ceux qui payaient simplement le prix fixé par le tarif. Celui qui faisait courir devant sa chaise de poste un piqueur chargé de faire préparer les relais était servi beaucoup plus promptement que ceux qui ne pouvaient pas se permettre un tel luxe. L’opulence seule avait l’inappréciable avantage d’économiser le temps et de vaincre l’espace en abrégeant les distances à prix d’or ; elle arrivait première au but, et recueillait tous les bénéfices de la promptitude et de la priorité. Le banqueroutier, accélérant sa course avec l’argent qu’il emportait, laissait bien loin derrière lui le créancier dépouillé, qui n’avait plus les moyens de le poursuivre en poste.

Aujourd'hui, cette prérogative de la richesse est anéantie. La célérité du voyage sera la même pour tout le monde. Il y a égalité devant le temps et l’espace. Le riche voyagera dans les voitures de première classe ; là se bornera son luxe ; la médiocrité et la pauvreté seront casées dans de simples wagons, mais elles feront partie du même convoi, iront du même train, et arriveront en même temps.

Ces réflexions, et une foule d’autres, circulaient pendant le voyage ; çà et là étincelaient quelques anecdotes, pétillaient quelques vives épigrammes. — Enfin, nous arrivons à Lille, accablés de fatigue, dévorés par le soleil et la poussière, exténués par le jeûne auquel Amiens nous avait condamnés. — « Où est le majordome qui viendra nous annoncer que le dîner est servi ? — Allez d’abord faire un peu de toilette, rafraîchir votre visage, épousseter votre habit, » nous répondent les intendants de la fête. Nous passons devant la salle à manger, nous nous apprêtons, et au bout d’une heure d’attente qui paraît bien longue aux estomacs débiles, le signal qui nous appelle au banquet retentit enfin ; les portes sont ouvertes, et la foule se précipite vers les tables numérotées, où il y a place pour tous les convives.

Ici la critique est désarmée. Le dîner de Lille nous a amplement dédommagés du déjeuner d’Amiens. C’était là un véritable festin, une chère abondante et délicate ; le vin de Bordeaux était du vrai Laroze, le vin de Champagne du Moët et Chandon incontestable. Cette fois, et fort heureusement, l’administration du chemin avait fait les frais du repas et n’y avait rien épargné ». Honneur à nos amphitryons, c’est-à-dire aux actionnaires du Nord ! Que la hausse indocile vienne bientôt les récompenser de leur bienfait gastronomique !

Un calculateur qui s’est avisé de compter les convives, a trouvé que nous étions treize cents. — Nombre fatal pour les esprits étroits et superstitieux ! — Il y avait vingt-six tables, à cinquante-deux couverts chacune ; cela devait faire treize cent cinquante-deux ; mais l’appoint manquait, et l’on conçoit aisément cinquante-deux absents sur un nombre d’invités aussi considérable.

Ces treize cents convives faisaient un tel bruit qu’on n’a entendu que très peu les discours prononcés pendant le festin. Quelques phrases saisies au passage ont semblé passablement emphatiques aux esprits sérieux. On aurait dit que le nouveau chemin ouvrait entre la France et la Belgique une communication qui n’avait jamais existé, et que deux peuples séparés par des obstacles insurmontables allaient se trouver en relation pour la première fois. — Il ne faut rien exagérer. Le chemin de fer abrège les distances, voila tout ; c’est une question d’horloge, rien de plus.

Vu après dîner, le chef lieu du département du Nord a obtenu beaucoup de succès. Lille n’avait pas besoin de ces nouveaux suffrages ; depuis longtemps sa réputation de grande et belle ville est faite et constatée par l’opinion universelle. Paris se félicite de ce que le chemin de fer le rapproche de cette aimable et digne sœur. Avant la bal, les curieux sont allés au spectacle. Le théâtre de Lille est sans contredit la plus belle salle de province ; elle est modelée sur l’Opéra-Comique et décorée dans le style et le goût du Théâtre-Italien. Le directeur actuel et M. Bardou, frère de l’excellent comédien du Vaudeville. Les acteurs jouaient qui jouaient ce soir-là ont mérité les applaudissements des amateurs parisiens. On donnait les Impressions de voyage, pièce de circonstance s’il en fut. Les auteurs de la pièce, MM. Duvert et Lausanne, assistaient à la représentation.

Le bal était charmant, et il n’y a rien à rabattre des éloges qu’on en a faits. — En sortant de cette fête, entre une heure et ceux après minuit, danseurs et spectateurs se sont élancés vers l’embarcadère pour prendre le chemin de Bruxelles. Là s’est renouvelé le désordre de Paris ; les diligences ont été assiégées, prises d’assaut, disputées avec vigueur, et d’une façon toute guerrière. Puis, lorsque tous les voyageurs se sont trouvés placés, tant bien que mal, et chacun selon la valeur qu’il avait déployée, on est parti, et bientôt nous avons roulé sur le territoire belge.

Au passage de la frontière, la douane, pleine de confiance dans la probité des voyageurs, a eu l’honorable politesse de ne pas visiter leurs bagages.

Rien de remarquable n’a signalé cette partie nocturne du voyage, si ce n’est pourtant un fait musical.

Les conducteurs de convois belges ont la funeste habitude de sonner de la trompette. Ils se livrent à cet exercice de temps en temps, par intervalles à peu près égaux, et régulièrement à l’approche de chaque station. Les postillons allemands ont aussi de ces fâcheuses trompettes, suspendues à leur cou. Lorsque le voyageur s’impatiente d’aller trop lentement, et s’emporte dans de rudes et violentes apostrophes, le postillon ne perd rien de son flegme habituel ; mais, dans sa calme bienveillance, il se dit : « Voilà un monsieur qui s’ennuie, il faut lui faire un peu de musique », et, prenant sa trompette, il joue un petit air récréatif. Les Belges, qui imitent tout, auront emprunté cette coutume de la poste allemande. Leur intention est sans doute aussi de charmer les ennuis du voyage. C’est bien le cas de dire que l’enfer est pavé de bonnes intentions ! On ne saurait imaginer rien de plus agaçant que l’air joué par ces trompettes ; ce sont trois notes d’une expression pleine de mélancolie aiguë et déchirante. M. Duvert, le spirituel vaudevilliste, qui se trouvait là, au milieu de compagnons agacés, a caractérisé cette mélopée par un mot aussi juste qu’ingénieux ; il a dit que c’était : — Le ranz des Belges.

Le mot est charmant, et il le restera. — Invitez donc des gens d’esprit à vos fêtes !

Au point du jour, les belles campagnes de la Belgique se sont déployées aux regards charmés des voyageurs. Les populations bordaient les deux côtés du chemin. Chaque station était parée de guirlandes de verdure, avec des inscriptions analogues à la circonstance. Toutes ces inscriptions étaient en prose indigène ; c’est en vain qu’on y cherchait quelque devise poétique. Le pays n’en fournit pas.

…

Du reste, nous avons trouvé en Belgique une contrefaçon du printemps de Paris ; c’était le même soleil, la même chaleur, à peine supportable. il est impossible de copier plus servilement une température.

Bruxelles avait déployé tout son faste, toute sa splendeur, pour briller aux regards des Parisiens. L’accueil le plus pompeux devait être ici non une manifestation orgueilleuse, mais un témoignage de reconnaissance. Bruxelles, en effet, dans cette circonstance, recevait ses poètes, ses écrivains, ses auteurs dramatiques, ses romanciers. La Belgique faisait connaissance avec les hommes qui la font lire, qui approvisionnent ses librairies et ses théâtres, qui lui donnent des idées, qui charment ses loisirs.

…

Le bal de Bruxelles était splendide ; — il n’y manquait que des Parisiennes. Nos danseurs ont complètement effacé la contrefaçon de la polka, de la masurka et de la redowa de Cellarius, exécutée par les lions du pays. Il y a eu un souper qui valait presque le dîner de Lille. On a dansé jusqu’au jour. À sept heures, le dernier départ a ramené les invités à Paris. Ce second voyage, comme le premier, a péché par l’ordonnance ; les conducteurs, inexpérimentés et novices, n ‘ont pas su régler les temps de repos de façon à permettre aux voyageurs de s’arrêter une demi-heure pour déjeuner. — Si l’inauguration du chemin de fer du Nord a été une épreuve, c’est surtout pour les estomacs parisiens.

Mais en revanche, le second trajet s’est effectué très rapidement. — Et maintenant, que ce chemin accomplisse ses grandes destinées, et que Dieu soit en aide au premier baron israélite !

…